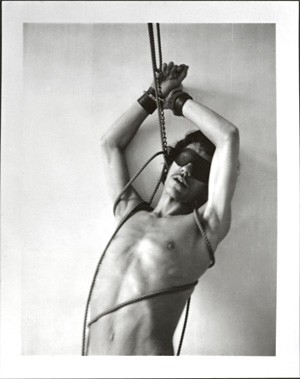

Un mysticisme frontal. Du noir. Du blanc. Des nuances et pourtant un imaginaire cru et brutal. Une douceur irritante, un plaisir douloureux, autant d’oxymores que d’œuvres. Et ces œuvres ? Excitantes, dérangeantes, intenses, riches en frissons… L’intimité à la fois lourde et légère, voici la trame promise de Robert Mapplethorpe, le concubin du jeune aryen, Tom of Finland, présenté lors du précédent Rédac’CHEFF.

1946, Floral Park, État de New York

Le petit Mapplethorpe voit le jour. Entouré par une famille catholique d’origine anglo-irlandaise, Robert Mapplethorpe était prédestiné à s’émanciper afin d’anéantir tout ce qui réduisait sa créativité à l’impuissance. Enfant, Robert témoignait d’une grande dextérité. Il ne manquait pas d’élaborer des petits bijoux à perles pour sa maman. Sa première compagne Patti Smith rencontrée en 1967 et devenue une amie après trois ans de vie commune disait que « le coloriage le passionnait : non pas l’acte de remplir l’espace, mais celui de choisir des couleurs que personne d’autre n’aurait retenues ». On devinait déjà que Mapplethorpe n’avait pas seulement besoin de parler, mais de dire les choses avec les vérités qui l’animaient. Patti Smith chanteuse, musicienne de rock, poétesse, peintre et photographe est sans doute le fil rouge de l’œuvre de Mapplethorpe. Elle fut son intime, son amie, son premier modèle, son inspiration. En effet, c’est elle qui lui insuffla le goût de la photographie. Durant la seconde partie des années 60, les difficultés financières ancrées dans leur vie, ils se contraignaient à découper dans des magazines, récoltant une bande de données iconographiques afin d’en réaliser des montages. On ne peut que deviner leurs influences : Joseph Cornell, Marcel Duchamp. Hasardeuse, cette technique leur permettait de couvrir un large spectre de sujets : de l’ésotérisme à la dévotion, puis la magie, l’impalpable… Ces années furent également parcourues par de nombreuses relations homosexuelles qui nourrissent d’autant plus son imaginaire. Un jour, manquant d’inspiration, il tombe sur le portfolio d’un jeune et beau finlandais. Les croquis d’hommes bandés de cuir et armés de longs et larges pistolets, avec, en filigrane, un fétichisme nazi, stimulent davantage les organes créatifs de Mappelthorpe. L’artiste emprunte donc le polaroïd de son amie Sandy Daley, un land 360. Malgré l’investissement que c

homosexuelles qui nourrissent d’autant plus son imaginaire. Un jour, manquant d’inspiration, il tombe sur le portfolio d’un jeune et beau finlandais. Les croquis d’hommes bandés de cuir et armés de longs et larges pistolets, avec, en filigrane, un fétichisme nazi, stimulent davantage les organes créatifs de Mappelthorpe. L’artiste emprunte donc le polaroïd de son amie Sandy Daley, un land 360. Malgré l’investissement que c

ela coûte, il réalise plein de clichés. Sans doute le cannabis et le LSD dont il connaissait intimement les effets, l’ont poussé à se détacher de la réalité financière qui régissait sa vie.

1973, les clichés ont porté leurs fruits et il expose “Polaroïd” dans la Light Gallery à New-York

En 1975, il acquiert un Hasselblad grand format. Sa technique, ses moyens d’expression s’élargissent et ses sujets se précisent : des portraits. Ami∙e∙s et connaissances posent pour lui. Ce sont des artistes, des compositeurs, des stars du porno, des habitué∙e∙s des sex clubs underground. Robert participe également à des projets plus commerciaux, notamment pour le magazine Interview et frôle donc ce que son père lui destinait : le dessin publicitaire. C’est à la fin de ces années 70 que son intérêt grandissant pour le documentaire sadomasochiste le propulse au sommet de sa carrière. L’érotisme, passant du phallique en cuir à la chair d’une « bodybuildeuse », fait polémique et gonfle son génie. Les années 80 sont marquées par un plus grand maniérisme, une recherche passionnée d’une beauté abstraite. Des nu∙e∙s statuaires aussi bien « masculin∙e∙s » que « féminin∙e∙s » ainsi que des natures mortes de fleurs voluptueuses, régissent un jeu de composition texturée révélant ses années à la Pratt Institue où il étudia le dessin, la peinture et la sculpture. L’étudiant qu’il était n’aurait soupçonné qu’en 1986, un médecin le révélerait porteur du SIDA, que les années qui suivraient en seraient plus acharnées, multipliant les efforts de création. Dans un élan d’espoir ou comme un désir profond de marquer la postérité, il crée en 1988 sa propre fondation « Robert Mapplethorpe fundation » afin de démocratiser la photographie et de soutenir financièrement les recherches sur le SIDA et le VIH. C’est en 1989 qu’il meurt à Boston âgé de seulement 42 ans. Une vie intense et riche, mais une fin qui nous rappelle les ravages des années SIDA.

Maxime, membre du CHEL